対魔導師犯罪警察組織「トランプ」 諜報軍「クラブ」の

5日前から不夜城と化し、"山"を消しては積まれ、消しては積まれ。仮眠を取ってはまたデスクに向かう日々。

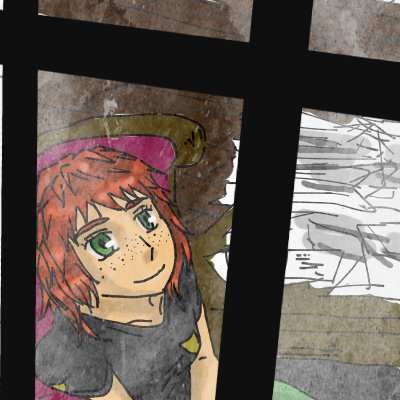

煉瓦色の肩までの髪に緑の瞳、そばかすやニキビだらけの肌、活発そうな明るい印象の女性――クラブの

リケ「ハァ……」

深く、短いため息をつき、眠気覚ましのコーヒーをすする。

明日、明後日は休日だったが、この分では今週も無理かなぁ、などと考えていたその時、書類の音とため息の声のみだった執務室にノックの音が響き渡った。

リケ「どーぞー」

開いたドアから申し訳なさそうに顔を出したブロンドヘアの青い瞳は「スペード」の第一秘書官、リシュリュー・ラプンツォッドであった。

自分の軍ではない子がなぜ? とリケはきょとんとした。

リケ「どしたー?」

リシュリュー「お忙しいところ、大変申し訳ありません」

リシュリューは深々と、本当に申し訳なさそうに頭を下げ、デスクの上に小箱を差し出した。リケはその小箱を不思議そうに覗き込んだ。

リケ「なに? 私に?」

リシュリュー「マスター・マリアからです。先日と先ほどおいでになって……」

リケは慌てて頭を抱えた。

リケ「あれ!? 2回も!? じゃ、私対応しなくてよかった!?」

リケはハッと何かを思い出し、バカな自分を戒めるように眉間を押さえながら背もたれに寄りかかった。

リケ「あー……今ハートの

リシュリュー「かなりお疲れのご様子です。少しお休みになられては……」

リケは笑った。

リケ「いいよ、"これ"もうちの

コツンとデスクの上の小箱を人差し指でつつき、精一杯の笑顔をリシュリューに向けた。

「それより」と区切られてしまっては、リシュリューはこれ以上ここにいるわけにはいかなかった。

リシュリューは精一杯の気遣いを込めたお辞儀をし、部屋を出た。

水を打ったような執務室で、リケは再びデスクに向かった。

数時間が経ち、あまり席を立たずに済むようチビチビとすすっていたコーヒーも飲み干し、ふと集中が切れたとき、書類の山の隙間から覗く先ほどの小箱が目に入った。

リケ「……マリアから?」

リケは小箱を開けた。

中には見慣れた個包装のまんじゅうと、カードが添えられていた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今週そっちに寄った帰りに買ったゼミの土産のあまりを持って来たわ。

週末だし、飲みの誘おうと思ったけど、無理そうね。

また今度

maria

p.s.

次、おたくの上司が帰ったら、2人でとっちめてやりましょ!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

リケはクスリとほほが緩み、次にハッとあることに気がついた。

――そういや私、ここ最近腹の底から笑ってなかったや……――

学生時代から苦楽を共にした親友への感謝の気持ちが、自然とリケの顔を、窓からのぞく白んだ夜空へ向けた。

リケ「サンキュー、マリー」

……まんじゅう、賞味期限切れてるけど。

――― the "left a thing" (閑話) ―――

2009.7.11 KurimCoroque(栗ムコロッケ)

2011.12.19(改)