それは今からちょうど二年前。

"スペードのキング"トウジロウが築き上げた、まるで独裁国家のような規律と懲罰で締め上げた環境に、エース以下隊員たちがストライキを起こした。

これまで案件解決率がうなぎ登りで、各国の信頼がジパング人

そのきっかけは前日にあった。

◆

「マスター・マリア!」

受付嬢たちは慌てて起立し、その魔導師の業界における要人の突然の訪問に困惑していた。ブロンドの美しい巻き髪に深い森のようなグリーンの瞳、"スペリアルマスター"マリア・フラーレンはいつになく険しい表情で立っていた。

「スペードのキングはどこ? 通して頂戴」

「あ、アポが入っていないのですが……今"朝礼"の時間なのでその後でよろしいで、」

「今よ今」

いつになく語気強めのその様子に、受付嬢たちはただ事ではないと察した。

「……ご用件は?」

「生徒指導よ」

◆

その日の"朝礼"の終盤。徐々に回数を増やされ、当初とは比べ物にならないほどの量をこなせるようになっていた隊員たちがメニューを終えた者からいつものように運動場に倒れ込んでいた時だった。

「おはよう! 今日も良い天気ね!」

運動場に高らかに響く元気一杯の、それでいて懐かしい声。すぐに誰かわかった。隊員たちは慌てて体を起こし、敬礼した。

「何しに来てん、邪魔や消えろ」

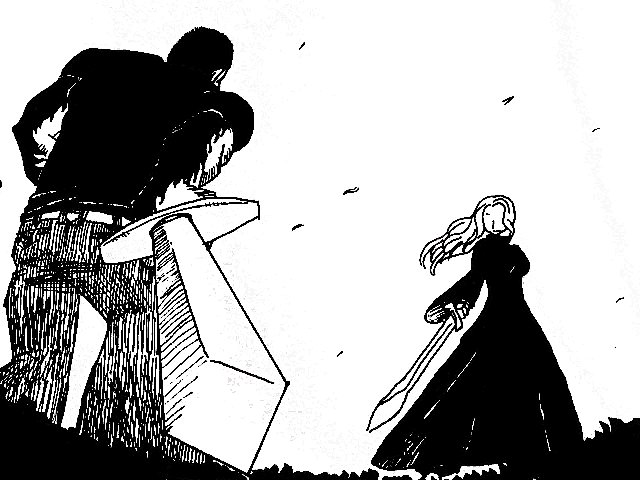

いつものように隊員たちの前で岩のように胡座をかいていた大男は、臨戦態勢だと言わんばかりにピリピリとした空気を纏い、鋭い瞳をマリアに向けた。

常人ではすくんで腰を抜かすほどのその威圧感をビシビシと全身に受けながら、いつも陽気で明るいその人はいつになく厳しい瞳で睨み返した。

「あんた、前のスペードのキングをみんなの前で決闘で下して、今の地位を手に入れたわよね」

トウジロウは立ち上がりポケットに両手を突っ込むと、ニヤリと笑った。

「そうやで」

無言で、マリアは剣を引き抜いた。

「トウジロウ、あんたに決闘を申し込むわ。あんたが負けたら、キングの座を降りて頂戴」

◆

それはそのさらに前日のことだった。

マリアの研究室にフラフラとしながら現れたのは以前の教え子。トランプに入ることを熱望し、努力して入隊基準になんとか届き、スペード軍に配属された、夢をかなえた努力家だとマリアは記憶していた。

明るく真面目で、熱血漢、そんなマリアの記憶の中とは似ても似つかぬ、その疲れきった、ボロ雑巾のような様子。

「……座んなさい。ココアでいい?」

その優しく暖かな声に呼応するかのように、頬を伝った涙。

「……もう、トランプやめたい……」

座るように促し、マリアはテーブルに前のめりに寄りかかった。

「いったいどうしたのよ、頑張りすぎちゃった?」

「ちょっとでも逆らえばクビ、ついていけなかったらクビ、成果を出せなかったらクビ、僕はあいつが周りから評価を得るための道具なんかじゃない!」

「あいつ?」

◆

すべての片手剣を扱う魔導師たちの師匠たる最強の魔法剣士、それが周囲のマリアに対する評価。さすがのトウジロウでも敵うはずがないというのがその場の全員の共通認識。

「抜きなさい、トウジロウ」

「俺に命令すなクソババア」

隊員たちが、キングとして剣を抜くトウジロウの姿を目にするのはそれが初めてだった。

――― A. ( スペードのキング降格事件4 ) ―――

2012.11.2 KurimCoroque(栗ムコロッケ)