この世に存在する呪いの数、おおよそ数万。

ある学者の説によれば、それは絶滅と新種の突然変異、そして進化を繰り返し、絶えず増減する流動的なものであるという。

風邪程度の軽微なものから生死に関わる重篤なものまで程度も様々。

この世界においては完治困難な病の一種とされている。

「ここか」

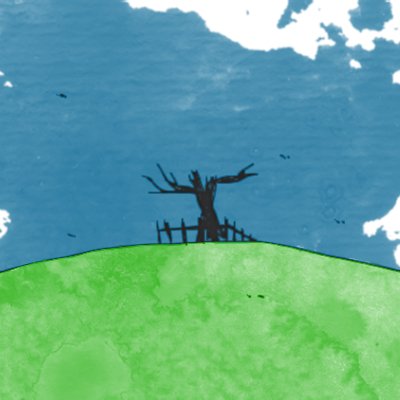

赤茶色のツンツン頭、顔を斜めに縦断する大きな傷、シェンのくっきりとした灰色のつり目が見上げた先は、一面なだらかな碧の丘陵地。

そのてっぺんには小さな枯れ木が細々と立っていた。

近くに寄ると、その枯れ木はほぼ炭で、周囲には草一本生えておらず、その禿げた部分は足を踏み込めぬよう柵で囲われていた。

秘書リシュリューより貰い受けたクラブのキングの呪いリストの一番下、つまり最も最近クラブのキングが訪れた地がここのはずであった。

「これが何かの呪い?」

鈴を転がすような甲高い声。金の髪の小さな妖精の少女リンリンはシェンの肩の上に腰掛け、足をぶらぶらとさせた。

リンリンの問いかけに、シェンは「うーん」と溜め息混じりに唸り、考え込んでしまった。

「どうしたの? シェン」

「呪われたものって、普通は処分出来ないはずなんだよな」

既に木霊すら残っていないその死木には、微塵の生気も感じられなかった。

シェンは再びリストの一番下に目を向けた。

「"熱がり石榴"。この木に生っていた石榴を食べた者は全身が火傷のように爛れ、そのうち感染症等合併症で死に至る」

リンリンの顔が曇った。

「クラブのキングもそのザクロを?」

シェンは死木をしげしげと眺めながら小さく首を振った。

「呪いがこの世から無くなれば、集める対象にカウントされない。木が燃えたってことは、この呪いの"解呪"に成功したってことさ」

「あんたかい、スペードのキングさんは」

振り返るとそこには花束とバケツを手にした小さな老人。

シェンはいつもの屈託の無い笑顔を向けた。

「じゃあ、じいちゃんがスタンリーさん?」

二人は互いに握手を交わした。

バケツには水が張られており、スタンリーは柄杓にそれをとると木の根元に振りかけた。柵に腰掛け、その様子を見ていたシェンはスタンリーに尋ねた。

「それ聖水?」

「せめてもの手向けさ」

「いつも水張ったバケツ持ってここまで?」

「毎日な。まあ、健康のためさ」

水をまき終え、傍らに花束を添えると、スタンリーは漸くシェンに向かった。

「待たせて悪かったなあ、ミスター・セルダンについての話だったか」

「スタンリーはどうしてこの木の世話焼いてるの?」

スタンリーは苦笑した。

「おまえさんの目的はミスター・セルダンの足取りだろう?」

「セルが一人で上がってる舞台からの景色を、俺も見ておきたいと思ってさ。無理にとは言わないけど」

スタンリーは首を振った。

「トランプの上層部ってのは、案外お節介焼きが多いんだな」

そうして、殆ど炭になった目の前の木を見上げた。

「こいつはな、ワシが子どもの頃に母親と植えた木じゃ」

ワシが子どもの頃、家はこの木のすぐ側にあった。

父と母と三人仲睦まじく暮らしていた。

はずだった。

丘の梺の町で働いていた父はある時を境に次第に家に戻らなくなっていった。

町で別の女と不倫をしていた。

母は逆上した。

父が別れ話をしに家に戻った際、母は家の回りと、自分に油をまいて待っていた。

別れ話は拗れに拗れ、母はついに火を放った。

ワシは父に助けられ難を逃れたが、母は炎に包まれ踊り狂うように、くるくる、くるくると、

「そしてこの木の下で死んだ。それからだ、毎年近所や旅人に配っていた石榴が、食べると死人が出るようになった。何度、この木を切ろうとしても燃やそうとしても、うまくいかない」

シェンはクラブのキングが訪れた際にどのように解呪を行ったのか、想像した。

おそらくこの例では、母親の負の感情に石榴の木の木霊が毒され呪いを引き起こしていた。

木霊を殺すしか、無いだろう。

「ミスター・セルダンはこう言った。"母親へ愛を示してやってくれ"と」

父の遺影とともに花束と聖水をもって、今のように聖水を撒いた。母を思いながら。

「そしてミスター・セルダンは驚いたことに生っていた石榴を食べたのだ。そしてこう言ったよ」

"優しい味がする"

シェンは頬を緩めた。

「一晩明けると木はいつの間にかこの有り様さ。でも、いいんだ。母の墓標だと、ワシは思っているからね」

「そっか」

「それで、ミスター・セルダンがその後どうしたかだが、他に呪われたものはないかと聞くもんだからね」

スタンリーは走り書きのメモをシェンに渡した。

「本当にそこに行ったかはわからん」

シェンは笑った。

「ううん、ありがとう! 助かるよ」

二人は互いに握手を交わし、別々の方角へと丘を下っていった。

――― trick beat ( あつがりざくろ )―――

2012.3.17 KurimCoroque(栗ムコロッケ)